Опыт СМР участков строительства морских нефтегазовых сооружений на Западно-Арктическом шельфе

Миронюк Сергей Григорьевичстарший научный сотрудник Центра анализа сейсмических данных МГУ имени М.В. Ломоносоваmironyuksg@gmail.com

Миронюк Сергей Григорьевичстарший научный сотрудник Центра анализа сейсмических данных МГУ имени М.В. Ломоносоваmironyuksg@gmail.com

Автор статьи подробно рассказывает об опыте сейсмического микрорайонирования (СМР), выполнявшегося для участков строительства морских нефтегазовых сооружений на Западно-Арктическом шельфе (Баренцево, Печорское и Карское моря). Эти территории в настоящее время рассматриваются крупными нефтяными и газовыми компаниями как перспективный регион для поиска новых и освоения ранее открытых месторождений углеводородов. Вместе с тем, природные и техногенные землетрясения, а также вторичные сейсмические опасности, такие как разжижение и оползание грунтов, подвижки по разломам, косейсмические опускания и поднятия побережий, флюидопроявления и цунами представляют серьезный риск для этих работ. Некоторые из них изучены еще недостаточно, что препятствует формированию требований по их учету при проектировании морских объектов. Именно этому посвящена настоящая статья.

Западно-Арктический шельф РФ (Баренцево, Печорское и Карское моря) в настоящее время рассматривается крупными нефтяными и газовыми компаниями как перспективный регион для поиска новых и освоения ранее открытых месторождений углеводородов. Вместе с тем осознается, что суровость арктического климата, сложные инженерно-геологические и гидрометеорологические условия (наличие мерзлых пород, газонасыщенность осадков и места разгрузки флюидов, экзарация, айсберговая угроза и т.д.) обусловливают значительные риски аварий морских сооружений.

К числу опасных для морских нефтегазовых сооружений (МНГС) следует отнести также группу геодинамических процессов – природные и техногенные землетрясения [23], а также вторичные сейсмические опасности – разжижение [21] и оползание грунтов [12], подвижки по разломам [22], косейсмические опускания и поднятия побережий, флюидопроявления [19], цунами [15] и др. Некоторые из них изучены еще недостаточно, что препятствует формированию требований по их учету при проектировании морских объектов.

Изучение землетрясений в нефтегазоносных регионах важно не только с точки зрения оценки природной сейсмической опасности на площадях обустройства месторождений, но и с целью прогноза техногенной и наведенной сейсмичности при эксплуатации залежей [10]. Для Баренцево-Карского шельфа актуальна также задача изучения сейсмической активности мест размещения отработанного ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов [3].

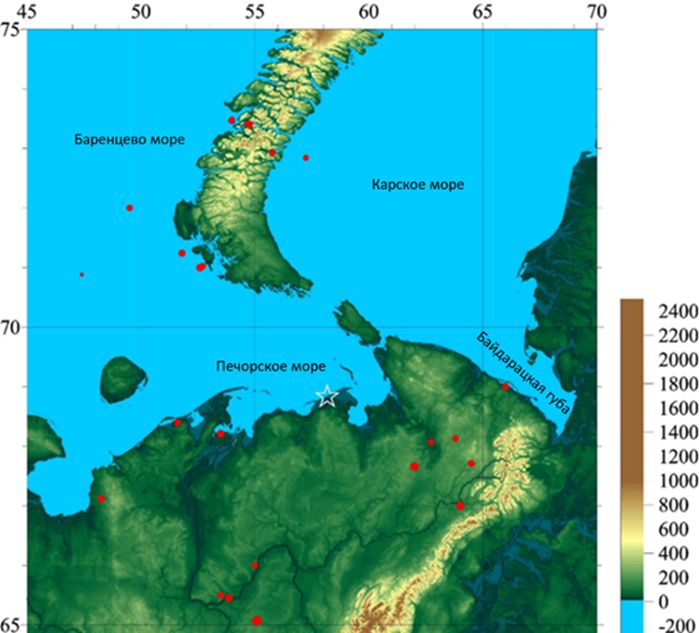

Невзирая на то, что большая часть шельфа Баренцева, Печорского и Карского морей относится к районам с низкой степенью сейсмической опасности (приморская суша указанных морей расположена в пределах зоны с ожидаемой интенсивностью землетрясений по картам ОСР-2016 А, В и С – 5 баллов по шкале MSK-64) (рис. 1, 2), в пределах окраинных частей Баренцева и Карского морей имели место землетрясения с магнитудами (М) менее 4,9, 5,0–5,9, а в наиболее сейсмически активном желобе (грабене) Франц-Виктория даже больше 6,0 (рис.3). В этой связи актуальным является выполнение на шельфе рассматриваемых морей общего сейсмического районирования (ОСР) и детального сейсмического районирования (ДСР), которые до настоящего времени не проводились.

Отмечается также, что в силу специфических грунтовых условий (наличие илов) и рельефа, в северной части Баренцева моря могут иметь место сейсмически опасные участки [1,18].

![Рис. 1. Нормативные карты общего сейсмического районирования территории РФ: ОСР-97-B (ОИФЗ РАН,1996) [37] (слева); ОСР-2016-B (фрагмент)(справа) [13]](/images/dynamic/img43644.jpg)

![Рис. 2. Карта сейсмической опасности (фрагмент) [29]](/images/dynamic/img43645.jpg)

![Рис. 3. Эпицентры землетрясений Центрально-Арктического бассейна Северного Ледовитого океана и его обрамления [30]](/images/dynamic/img43646.jpg)

Важно отметить, что землетрясения в Западно-Арктическом регионе в районе желобов Франц-Виктория (ФВ), Святой Анны (СА) и Воронина (В), а также в проливах Северной Земли не приурочены к границам плит, а являются внутриплитными событиями (рис. 3) [9, 24].

Акватория Баренцева моря, как известно, рассматривается как перспективный бассейн углеводородного сырья начиная с середины 70-х годов XX в. Подготовка к обустройству шельфовых месторождений потребовала углубленного изучения инженерно-геологических условий месторождений и количественной оценки сейсмической опасности площадок размещения морских сооружений. В частности, практически сразу же после открытия крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения в Баренцевом море (1988 г.) здесь были выполнены инженерно-геологические изыскания для различных стадий проектирования (АМИГЭ НПО «Союзморинжгеология»; ГП «АМИГЭ», 1988-1994).

В ходе проектно-изыскательских работ по обустройству месторождений в Баренцевом море выявилась недостаточность разработанных в 80-е годы нормативно-методических документов для выполнения сейсмического микрорайонирования (СМР) на шельфе [31-33], устанавливающих требования к составу и объему работ по СМР сухопутных территорий. Между тем, оценка сейсмической опасности шельфа представляет значительно более сложную задачу по сравнению с аналогичными исследованиями на суше, прежде всего, ввиду технической трудностей создания на морском дне локальной сети постоянно действующих сейсмических станций. Также на шельфе существенно ограничены возможности картирования тектонических разрывных нарушений и оценка их активности [22].

Ситуация с оценкой сейсмической опасности шельфа усугублялась отсутствием утвержденных нормативных карт сейсмического районирования акваторий (проблема не решена до сих пор), слабой оснащенностью организаций приборами и оборудованием для выполнения морских изысканий для целей СМР (ДСР), недостаточной изученностью вторичных сейсмических эффектов и, прежде всего, сейсмического разжижения грунтов. В этой связи Инженерно-методическим центром по инженерным изысканиям в строительстве (ИМЦстройизыскания) созданным в 1991 г. была разработана «Методика оценки сейсмических условий шельфовых зон для сейсмического микрорайонирования площадок инженерных сооружений, 1991» (авторы: Баулин Ю.И., Заботкина Л.В.) [17], а в ПНИИИС Госстроя СССР были проведены исследования по прогнозированию остаточных деформаций в песчаных грунтах (отв. исполнитель Севостьянов В.В., 1991 г.). Здесь уместно напомнить, что Лаборатория по сейсмическому микрорайонированию и инженерно-геологической съемке в составе ПНИИИС Госстроя СССР (ее возглавил д.г.-м.н. Кригер Н.И.) была создана в 1972 г.

С учетом выполненных АМИГЭ инженерных изысканий, исследований Б.А. Ассиновской сейсмичности и тектоники Арктического региона [4-6], «Методики оценки сейсмических условий шельфовых зон…, 1991» [17] в 1994 г. ИМЦстройизыскания было выполнено предварительное СМР на участках обустройства месторождений углеводородов в Баренцевом и Печорском морях (авторы: Ассиновская Б.А., Баулин Ю.И., Миндель И.Г.).

Баренцево море. В результате выполненных работ первого этапа (уточнение исходной сейсмичности) (УИС) с применением методики геологических аналогий и экспертных оценок были получены новые материалы, позволившие уточнить существующую схему зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) (рис. 4) и получить прогнозную оценку сейсмотектонического потенциала района исследований (юго-восточный склон Центрально-Баренцевоморского поднятия). На втором этапе исследований (собственно СМР) выполнены теоретические расчеты параметров ожидаемых сейсмических воздействий и проведена оценка приращения сейсмической балльности методом инженерно-геологических аналогий и расчетным (основной). Кроме того, были рассмотрены вопросы динамической устойчивости донных отложений.

![Рис. 4. Схема сейсмоактивных зон (зон ВОЗ) Баренцевоморского региона, м-б 1:2500000 [7]. Зоны, охватывающие узлы и линеаменты с различными значениями mbmax: 1 – 6.0-6.2; 2 – 5.7-5.9; 3 – 5.4-5.6; 4 – 5.1-5.3; 5 – 4.8-5.0; 6 – 4.5-4.7. Линеаменты: 7 – уверенные с mbmax=4.0-4.4; 8 – то же, неуверенные. Поля вне узлов и линеаментов с оценками mbmax: 9 – 4.3-4.4; 10 – 3.9-4.2, уверенно; 11 – то же, неуверенно; 12 - mbmax<3.9](/images/dynamic/img43647.jpg)

Итогом УИС явились выводы о том, что в Баренцево-Карском регионе сформировались четыре наиболее активные сейсмогенерирующие зоны, относительно близко расположенные к участку исследований: уступ Брусилова на севере, Свальбардская плита на северо-западе, Мурман-Финмаркенская на юге, простирающаяся вдоль Кольского прогиба, и Новоземельская (возрождающийся ороген) на востоке (рис.3). Наиболее сильные землетрясения с М=6,60-6,75 произошли в удаленных Свальбардской и Брусиловской зонах. Экспертные оценки макcимальной магнитуды (Mmax) и расчеты по уравнению макросейсмического поля показали, что интенсивность большинства сейсмических сотрясений, вызываемых землетрясениями от наиболее активных внешних сейсмогенных зон (Брусиловской, Свальбардской, Мурман-Финмаркенской и Новоземельской) в пределах участка исследований не превышает 4–5 баллов по шкале MSK-64. Средняя повторяемость таких событий 1 раз в 100 лет.

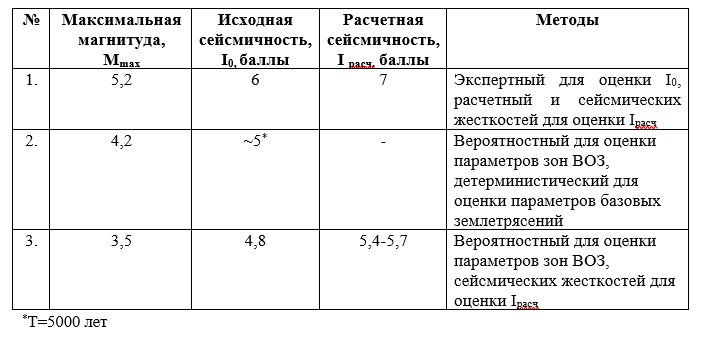

Для наиболее опасного дизъюнктивного узла, расположенного на расстоянии около 20 км от площадки изысканий, приняты следующие исходные параметры ожидаемых сейсмических воздействий: М=4,5; Т=100 лет; Мmax=5,2; T=1000 лет (табл. 1); Максимальное горизонтальное ускорение (αmax) – 0,4 м/с2; Продолжительность колебаний (τ, с) – 13,0; Интенсивность колебаний (І, балл) – 6 (для грунтов II категории по сейсмическим свойствам). Такие землетрясения было предложено рассматривать в качестве МРЗ. В качестве проектного землетрясения (ПЗ), которое может произойти с вероятностью 0,1 в течение 10 лет, было рекомендовано принять событие с параметрами: М=4,5; R=20 км; Н=15 км; ТПЗ=00 лет; I=5,0 баллов.

По результатам СМР (использовались методы сейсмических жесткостей и инженерно-геологических аналогий) расчетная сейсмичность на грунтах III категории по сейсмическим свойствам (илы глинистые, плотность (ρ) – 1, 49 г/см3, скорость поперечных волн (Vs) – 100 м/с) составила 6 баллов для землетрясений с T=100 лет и 7 баллов (Т=1000 лет).

К средним по сейсмическим свойствам грунтам были отнесены глины твердые и полутвердые, имеющие ρ=2,02–2,07 г/см3, а Vs=410 м/с. Согласно расчетному методу (использовалась программа, разработанная Л.И. Ратниковой и М.В. Сакс, ИФЗ им. О.Ю. Шмидта) за счет поверхностного слоя слабых грунтов (илов) возможно приращение +0,5 балла.

Основные результаты выполненных В.В.Севостьяновым (1991) исследований остаточных деформаций в песчаных грунтах сводятся к следующему:

- Наибольшую склонность к разжижению проявляют водонасыщенные пески и супеси, реже – суглинки.

- В большинстве случаев сейсмодеформации в песчаных грунтах начинают проявляться при землетрясениях с I=7 баллов.

- Разжижение в песчаных грунтах, как правило, локализуется в приповерхностых частях грунтовой толщи до глубины 5–10 м.

- В процессе разжижения происходит оседание поверхности за счет динамического уплотнения рыхлых водонасыщенных отложений. При неравномерном уплотнении в массиве возникают многочисленные вертикальные трещины.

- В случае даже незначительных уклонов поверхности (3°–5°) возникают оползни разжижения, которые могут трансформироваться в обломочные потоки.

Согласно нашим исследованиям на шельфе Черного моря [20] оползни разжижения, как следствие сильных (6,0 <Мw <8,0) землетрясений, могут возникнуть и при уклонах шельфа 1,5°-2,0°.

В 2007 г. оценку сейсмической опасности (УИС) рассматриваемой площадки, используя смешанный вероятностно-детерминированный подход [39,40], выполнила компания Geoter S.A.S., в предположении, что расчетные землетрясения в зонах ВОЗ будут иметь место в наиболее уязвимых точках рассматриваемой площадки. Исследования, в частности, показали, что для землетрясений с Т=5000 лет (МРЗ), I0 составляет около 5 баллов (табл.1).

Таблица. 1. Интенсивность сейсмических воздействий в пределах Южно-Баренцевской синеклизы (расчетный период повторяемости, Т=1000 лет)

Исследования по оценке сейсмической опасности были продолжены в 2009 г. в рамках инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации. В ходе работ (УИС, СМР) сейсмический режим Южно-Баренцевской зоны ВОЗ, которая включает в себя одноименную впадину, был уточнен. Было установлено, что на территории Южно-Баренцевской зоны ВОЗ не зарегистрировано землетрясений с М≥3.9, поэтому ее сейсмический потенциал был принят как фоновый для основной части Русской платформы (Мmax=3,5±0,2) (табл. 1).

Расчет сейсмической сотрясаемости (средней частоты повторения сейсмических воздействий балльности I в данной точке) проводился по программе расчета сейсмической сотрясаемости [36], в которой используются: матрица Mmax; матрица сейсмической активности A3.3; наклон графика повторяемости b и параметры уравнения макросейсмического поля, принятая глубина залегания сейсмоактивного слоя. При расчетах I0 для всей территории использовалось одно уравнение макросейсмического поля [32], применяемое для Русской платформы (рис. 5) в виде:

Ii = bM – v lg

где Ii – интенсивность сотрясений на эпицентральном расстоянии Δi от эпицентра, h – глубина гипоцентра, b, v и c – константы. Использовались следующие значения указанных констант: b=1,5, v=3,5 и c=3,0.

Результаты расчета показали, что исходная сейсмичность в районе размещения проектируемого объекта с 5% вероятностью его превышения за 50 лет и средним периодом повторяемости 1 раз в 1000 лет составляет 4,8 балла.

![Рис. 5. Сводная карта эпицентров землетрясений Восточно-Европейской платформы с 1467 по 2005 гг. [11]](/images/dynamic/img43649.jpg)

Расчеты приращения сейсмической интенсивности выполнены с использованием метода сейсмических жесткостей (МСЖ), при этом использованы значения скоростей поперечных волн (Vs) для 10-метровой верхней толщи грунтов. В результате СМР в каждой точке определены приращения сейсмической интенсивности (ΔI) и сами величины сейсмической интенсивности.

При расчетах Vs использовались зависимость линейной теории упругости: G=ρО Vs2, где G – динамический модуль сдвига, с – плотность грунта, а также корреляционная зависимость: G=1000 C, где ρ – удельное сцепление.

Полученные таким образом величины скоростей поперечных волн для «слабых» глинистых грунтов хорошо соответствуют данным сейсморазведки. В грунтах различных инженерно-геологических элементов осредненные значения Vs составляют 60–450 м/с. В качестве параметров «средних» грунтов в соответствии с рекомендациями [32] были приняты значения ρО = 1,8 г/см3 и Vs = 300 м/с. В среднем мощность «слабых» грунтов составляет около 4–5 м. Они представлены, в основном, илами глинистыми текучими, глинами и суглинками текучепластичной консистенции. Значения природной влажности (We), плотности (ρ) и коэффициента пористости (е) илов соответственно равны 0,91, 1,49 г/см3 и 2,513. Характеристики глин: We=0,42, ρ=1,78 г/см3, при расчетном e=1,159, суглинков: We =0,33, ρ=1,88 г/см3, e= 0,929.

Установлено, что решающее влияние на приращение балльности, при прочих равных условиях, оказывает мощность «слабых» грунтов. В Южно-Баренцевской впадине их вскрытая мощность достигает на некоторых участках 10,5 м (ΔI здесь наибольшее, и составляет + 1 балл). Однако расчетная сейсмичность даже в этом случае не превышает 6 баллов.

Печорское море. В Печорском море в настоящее время размещено несколько МНГС, а также ряд опасных производственных объектов (ОПО) на прибрежной суше. Все сооружения расположены в пределах Тимано-Печорского региона (плиты), который характеризуется слабой сейсмичностью (рис. 1), в пределах доменов с М= 4,5 (рис. 6).

Сведения о сейсмоактивных зонах Печорского моря и ближайших архипелагов имеются в ряде работ [1,5, 38]. Ранее (1994 г.) в ходе работ по УИС с учетов схемы сейсмоактивных зон (зон ВОЗ) Баренцевоморского региона (включая Печорское море) (рис.4) было установлено, что максимальное горизонтальное ускорение (αmax) на поверхности морского дна в восточной части упомянутой акватории при ПЗ (Т=100 лет) равно 0,44 м/с2 (I~6 баллов).

![Рис. 6. Фрагмент карт ОСР зон ВОЗ шельфа Баренцевоморского региона (по материалам ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН) [18].](/images/dynamic/img43650.jpg)

На современных картах сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-2016 побережье моря расположено в пределах зоны с ожидаемой интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С – 5 баллов по шкале MSK-64. Карты ОСР-А, ОСР-В и ОСР-С, как известно, отражают 10%-ю, 5%-ю и 1%-ю вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, указанных на картах цифрами в баллах шкалы MSK-64, и соответствует повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500 (карта А), 1000 (В) и 5000 (С) лет. Большинство сейсмических явлений в регионе относится к Новоземельской зоне сейсмической активности. Здесь 1 августа 1986 г. близ южного берега пролива Маточкин Шар произошло землетрясение с mbmax 4,6. (рис. 5,7).

![Рис. 7. Эпицентры землетрясений западно-арктической материковой окраины (1970-начало 90-х гг.) [2]](/images/dynamic/img43651.jpg)

При проектировании объекта, расположенного в пределах домена с М=4,5, было рекомендовано использовать карту ОСР-97-С и принять исходную (фоновую) сейсмичность равной 6 баллам (в соответствии с уровнем сейсмичности, полученной для пос. Индига, который находится приблизительно в 400 км к западу от объекта. На наш взгляд, такая консервативная оценка уровня сейсмичности площадки была вполне оправдана, учитывая уровень ответственности сооружений (повышенный) и значительную неопределенность оценок сейсмической опасности акваторий. В отсутствие точных данных в практике оценок опасности и риска геологических процессов часто применяются консервативные критерии. Соответственно, расчетная сейсмичность участков, где в грунтовой толще преобладают глины и суглинки тугопластичной консистенции, глины и суглинки полутвердой-твердой консистенции (IL<0,5) согласно Таблице 1 СНиП II-7-81 [34] составила 6 баллов, а на участках, где широко развиты текучепластичные-текучие глины и суглинки, водонасыщенные пески (грунты III группы по сейсмическим свойствам по Таблице 1 СНиП II-7-81) возможное сейсмическое воздействие – 7 баллов.

На рисунке 8 обращает на себя внимание зона концентрации эпицентров землетрясений на территории Полярного Урала, расположенная приблизительно в 230 км от морских объектов в Печорском море. В соответствии со схемой сейсмического районирования Республики Коми, здесь выделяется Воркутинская сейсмогенная зона, в которой возможны как природные, так и техногенные сейсмические события. Интенсивность местных природно-техногенных землетрясений составляет здесь 4,0 ≤ I0 ≤ 5,0 по шкале MSK-64 [14, 16], а mb=3,4–5,0. Эта зона граничит с районом неотектонической активизации древних складчатых образований Пайхой-Новоземельской складчатой области. В ее пределах, согласно карте ОСР-2016-С, возможны землетрясения интенсивностью 6 баллов.

Как видно на рисунке 6, практически все южное побережье Печорского моря по данным ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН находится в пределах крупного домена с М=4,5. Проведенные на площадке ОПО исследования по оценке сейсмической опасности включали УИС и СМР. Изученный участок находится в зоне развития высокой лайды с отметками поверхности 3–5 м. В сложнопостроенной грунтовой толще, изученной до глубины 18–20 м, прослеживаются (сверху вниз): пески талые, с глубины 1,5–3,0 м мерзлые, пески водонасыщенные, охлажденные, супеси и суглинки мерзлые, линзы криопэгов. Преобладают грунты III категории по сейсмическим свойствам.

Уровень сейсмической опасности в районе работ определяется, в основном, тектоническими швами (геодинамическими зонами), активными на новейшем этапе развития: Малоземельским (3), Большеземельским (4), Чернова (31) и Западно-Пайхойским (32) (рис. 9).

![Рис. 9. Схема главнейших тектонических швов (линеаментов), активных на новейшем этапе развития (фрагмент) [8]](/images/dynamic/img43653.jpg)

Анализ сейсмичности исследованного района показал наличие сейсмических событий, приуроченных к тектоническим узлам с основной магнитудой 3,5–4,5, распределенных по площади неравномерно. В то же время авторы указанной работы [8], а также А.А. Никонов и Н.Г. Мокрушина [25] не исключают возникновение в пределах выделенных тектонических активных шовных зон землетрясений с магнитудой MS=5 (рис. 9). При этом Т землетрясений с MS=4, 5 составляет 1 раз в ~2000 лет, а с MS=5,0 – 1 раз в ~5000 лет. Гипоцентры землетрясений сосредоточены в интервале глубин 5–10 км.

Расчеты сейсмических воздействий на площадках с учетом параметров землетрясений Мmax=4,5–5,0; H=5–10 км и эпицентрального расстояния Δ=20–53 км показали, что на коренном, «скальном» грунте сценарные землетрясения вызывают сейсмический эффект в диапазоне от 4 до 5 баллов. На всех грунтовых толщах наблюдается значительное усиление сейсмического эффекта по сравнению с коренным грунтом. Приращение балльности ΔI составляет от 1,6 до 2,3 баллов (расчет колебаний на поверхности грунта выполнен по программе О.В. Павленко [28]). Максимальная интенсивность сейсмических воздействий Iрасч (с округлением до целочисленных значений) составила 6 баллов по шкале MSK-64 (на средних грунтах). Отмечен эффект резонансного усиления сейсмических колебаний приповерхностными грунтами. Это явление, которое влияет на приращение ускорений, скоростей и смещений частиц грунта, обязательно нужно учитывать при СМР, а на картах СМР указывать помимо балльности (значений максимальных ускорений), резонансные частоты «рыхлого» слоя.

При оценке сейсмической опасности для объектов повышенной ответственности, согласно [35], необходимо учитывать все зоны ВОЗ, которые определяют уровень сейсмических воздействий в том или ином регионе. С учетом исследований, проведенных ранее [1,5,26], в Печорском море таковыми являются следующие сейсмогенные зоны: 1. Североуральская (Мmax=5,0, h=10 км); 2. Малоземельская (Мmax=5,0, h=5–10 км); 3. Большеземельская (Мmax=5,0, h=10 км); Чернова (Мmax=5,0, h=5 км).

Карское море. Берега Карского моря, как и Печорского, согласно картам ОСР-97, ОСР -2016, находятся в пределах зоны с ожидаемой интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64 (рис. 1). В 2009 г. ИФЗ РАН были выполнены исследования по уточнению исходной сейсмичности подводного перехода многониточного газопровода через Байдарацкую губу (рис. 8). Работы включали:

- уточнение строения геологической среды с выявлением активных тектонических зон;

- уточнение сейсмического режима территории;

- определение пространственного положения сейсмотектонических зон, являющихся основными источниками землетрясений;

- количественная оценка исходного балла.

Район перехода представляет собой пограничную область между двумя крупнейшими структурными элементами: Западно-Сибирской плитой и Уралом. Разграничивающий их разлом имеет древнее заложение и современной активностью не характеризуется. Относительно близко к району размещения подводного перехода зафиксировано 5 сейсмических событий. Магнитуды локальных землетрясений изменяются в интервале 3,4 – 4,6.

На основании анализа сейсмичности, тектоники и геологии района выделены две зоны ВОЗ (Североуральская и Переходная), а также области рассеянной сейсмичности.

Североуральская зона в соответствии с работой [26] характеризуется следующими параметрами землетрясений: Мmax=5,0, h=10 км (рис. 10).

![Рис. 10. Схема зон ВОЗ севера Восточно-Европейской платформы, Печорского моря и юго-западной части Карского моря [26]. Красный прямоугольник – зона ВОЗ «Североуральская»](/images/dynamic/img43654.jpg)

Переходная зона связана с Пахтусовским разломом, следующим почти параллельно тектонической границе между Северным Уралом и Западно-Сибирской плитой. В этой зоне располагается эпицентр землетрясения с М = 3,7. Мmax для Переходной зоны принята равной 4,5.

Расчеты вероятностным методом с использованием программы SEISRISK III показали, что для средних грунтовых условий сила сотрясений, вызванных землетрясениями с Т=500, 1000 и 5000 лет составляет в районе перехода, соответственно, 3,8–4,2, 4,2–4,5 и 5,0–5,4 балла по шкале MSK-64.

На большей части исследованного дна Байдарацкой губы осадки в верхней 10-ти метровой части разреза представлены морскими, прибрежно-морскими и аллювиально-морскими отложениями позднего плейстоцена и голоцена. В пределах глубоководной части акватории губы это преимущественно суглинистые илы, глины текучепластичные, суглинки текучие, которые ближе к ямальскому и уральскому берегам замещаются водонасыщенными песками мелкими и пылеватыми. Редко в глубоководной части встречаются суглинки тугопластичные (IL=0,33, e = 0,72), а в береговой зоне мерзлые грунты.

Учитывая вид, физические свойства, состав и состояние изученных грунтов, большую их часть следует отнести к III категории групп по сейсмическим свойствам, что влечет за собой приращение сейсмической интенсивности на 1 балл. Таким образом, расчетная сейсмичность площадки строительства подводного перехода составляет 5,2–5,5 балла для землетрясений с периодом повторяемости Т=1000 лет.

Заключение

Настоящий обзор дает основание для следующих основных выводов:

1. Экспертные оценки параметров зон ВОЗ 1994 г., выполненные в Баренцевом и Печорском морях, дают завышенные значения Mmax и I0.

2. Результаты аналогичных работ (УИС), выполненных в Баренцевом и Карском морях с использованием вероятностного метода, в целом, соответствуют значениям I0, отображенных на картах ОСР-2016 в пределах суши.

3. Не исключено, учитывая наличие зон ВОЗ на юге и востоке Печорского моря с Мmax= 5,0 и данные ОСР прилегающей суши, что в этих частях акватории указанного бассейна I0=6 (Т=5000 лет).

4. В «Североуральской» зоне ВОЗ (Печорское море) при наиболее неблагоприятном сценарном землетрясении (очаг мелкофокусного землетрясения находится непосредственно под площадкой строительства) I0 может составить 7 баллов (детерминированный подход).

5. Требуется оценка I0 в западно-арктических морях путем проведения ДСР и расчета I0 на основе вероятностного анализа сейсмической опасности.

6. Наиболее опасными в сейсмическом отношении являются участки морского дна (ΔI = + 1 балл) с повышенной мощностью илов или сложенные грунтами с резко различными свойствами и состоянием (талыми и мерзлыми). В последнем случае возможен эффект резонансного усиления сейсмических колебаний.

Список литературы

- Аветисов Г.П. Сейсмоактивные зоны Арктики. СПб.: Изд-во ВНИИОкеангеология, 1996. 185 с.

- Аветисов Г. П. Сейсмичность арктической материковой окраины России. Геология и полезные ископаемые России. В шести томах. Т. 5. Арктические и дальневосточные моря. Кн.

- Арктические моря / ред. И С. Грамберг, В. Л. Иванов, Ю. Е. Погребицкий. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. С. 31-43

- Антоновская Г.Н., Капустян Н.К., Кременецкая Е.О. Концепция сейсмического мониторинга в Арктике для снижения риска природных и техногенных катастроф // Конкурентный потенциал северных и арктических регионов: Сб. научных трудов / Отв. ред. д.э.н. В.И. Павленко. Архангельск, 2014. С.5-10.

- Ассиновская Б. А. Зоны сейсмической активности Баренцева моря//Морская сейсмология и сейсмометрия. Институт океанологии им. Ширшова АН СССР. М.,1989. С. 104-109.

- Ассиновская Б. А. Сейсмичность Баренцева моря М.: Нац. геофиз. ком., 1994. 128 с.

- Ассиновская Б. А. Нахшина Л. П. Объяснительная записка к комплекту карт и схем «Сейсмическая опасность на Баренцевом море». АН СССР. Кольский научный центр. Геологический институт. Апатиты. 1990

- Ассиновская Б. А., Соловьев С. А. Опыт выделения и характеристики зон возможных очагов землетрясений в Баренцевом море//Изв. РАН Физика Земли. 1993. №8. С. 15-27.

- Бабак В.И., Николаев Н.И. Пояснительная записка к карте геоморфолого-неотектонического районирования Нечерноземной зоны РСФСР (за исключением горной части Урала и Калининградской области). Масштаб 1: 1 500 000. М.: 1983. 46 с.

- Баранов Б. В., Дозорова К. А., В.А. Рашидов В. А. и др. Подводные оползни континентальных окраин Арктического бассейна// Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2018. № 4. Вып. 40. С.51-68.

- Богоявленский В.И., Богоявленский И.В. Особенности геологического строения и разработки нефтегазовых месторождений в регионе Северного моря «Гронинген» и «Экофиск» // Бурение и нефть. 2014. № 4. С. 4 – 8.

- Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Кн.1 Землетрясения. Ред. Н.В.Шаров, А.А.Маловичко, Ю.К.Щукин. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2007. 381 с.

- Ионов В. Ю., Калинин Э. В., Фоменко И. К., Миронюк С. Г. Условия формирования подводных оползней в отложениях бровки континентального склона Черного моря в районе поселка Архипо-Осиповка // Инженерная геология. 2012. № 5. С. 36–46.

- Карта общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2016. Введена в действие с 26 июня 2020 г. с Изменением № 1 к СП 14.13330.2018. Приказом Минстроя РФ № 886/пр. от 26 декабря 2019 г.//Инженерные изыскания. Том ХIV. №1. 2020. С. 74-77.

- Конечная Я. В. Особенности природной сейсмичности западного сектора Арктической зоны РФ. Автореферат дис. … на канд. тех. наук. Архангельск, 2015. 25 с.

- Куликов Е. А., Иващенко А. И., Миронюк С. Г. Оценка цунамиопасности на северо-восточном побережье о. Сахалин и уроки аварии на АЭС Фукусима-Дайичи // Геориск. 2015. № 1. С. 26–30.

- Лютоев В.А., Лютоева Н.В. Особенности сейсмического районирования платформенных областей (на примере Республики Коми) // Успехи современного естествознания. 2017. № 3. С. 102-111; URL: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36420 (дата обращения: 19.10.2020

- Методика оценки сейсмических условий шельфовых зон для сейсмического микрорайонирования площадок инженерных сооружений. Авторы: Баулин Ю. И., Заботкина Л. В. 1991.

- Миндель И. Г., Трифонов Б. А., Кауркин М. Д. и др. Оценка исходных сейсмических воздействий для северной части шельфа Баренцева моря (р-н Новой Земли) для решения задач сейсмического микрорайонирования территорий освоения перспективных участков добычи углеводородов// Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2019. №2. С. 38–47.

- Миронюк С. Г., Отто В. П. Газонасыщенные морские грунты и естественные газовыделения углеводородов: закономерности распространения и опасность для инженерных сооружений // Геориск. 2014. № 2. С. 8–18.

- Миронюк С. Г., Кропоткин М. П. Возможный механизм и причины образования Утришских оползней суши и шельфа (полуостров Абрау) // Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов (Опасные явления – II). ЮНЦ РАН Ростов-на-Дону, 2020. С. 52–57.

- Миронюк С. Г., Манжосов С. В., Ионов В. Ю. Оценка сейсмической разжижаемости морских грунтов на шельфе острова Сахалин//Инженерные изыскания 2011. №6. С. 6-15.

- Миронюк С. Г., Росляков А. Г., Иванова А. А. и др. Выявление и подходы к анализу опасности и риска разрывных нарушений при инженерно-геологических изысканиях на акваториях // Инженерные изыскания. 2020. Т. 14, № 1. С. 24–38.

- Молчанов В.П., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Риски чрезвычайных ситуаций в арктической зоне Российской Федерации; МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 2011. 300 с.

- Морозов А.Н., Ваганова Н.В., Конечная Я.В. Сейсмичность северной акватории Баренцева моря в районе трогов Франц-Виктория и Орла // Геотектоника. 2014. № 3. С. 78–84.

- Никонов А.А., Мокрушина Н.Г. Землетрясение в Печорском крае 20 апреля 1914 г. / Геодинамика и геологические изменения в окружающей среде северных регионов: Материалы Всероссийск. конф., Архангельск, 13-18 сент. 2004 г. Архангельск, 2004. Т. II. С. 78-81.

- Новейшая тектоника, геодинамика и сейсмичность Северной Евразии (Ред. А.Ф. Грачев). М.: 2000. 487 с.

- Новый каталог сильнейших землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. Москва, «Наука», 1977, 536с.

- Павленко О.В. Исследование поведения грунтов при сильных землетрясениях по записям вертикальных сейсмических групп // Физика Земли. 2005. № 2. С. 30–40.

- Пагани М., Гарсиа-Пелаес Х., Джи Р., Джонсон К., Погги В., Старен Р., Вымерил Г., Симионато М., Вигони Д., Данчу Л., Монелли Д. (2018). Карта сейсмической опасности Global Earthquake Model (GEM) (версия 2018.1 - декабрь 2018), DOI: 10.13117 / GEM-GLOBAL-SEISMIC-HAZARD-MAP-2018.1Пискарев А.Л. Арктический бассейн (геология и морфология). СПб.: ВНИИОкеангеология, 2016. 291 с.

- Пискарев А.Л. Арктический бассейн (геология и морфология). СПб.: ВНИИОкеангеология, 2016. 291 с.

- Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию при инженерных изысканиях для строительства. ПНИИИС Госстроя СССР. М.: 1985. 73 с.

- РСН 60-86. Республиканские строительные нормы. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ. Госстрой РСФСР.М.: МосЦТИСИЗ Госстроя РСФСР. 1986. 32 с.

- РСН 65-87. Республиканские строительные нормы. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ. М.: Стройиздат, 1986. 32 с. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854919.htm

- СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. М.: Госстрой СССР, 1982. 80 с.

- СП 286.1325800.2016. Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования. М.: Стандартинформ, 2017. 36 с.

- Сейсмическое районирование территории СССР. М.: Наука, 1980. 308 с.

- Уломов В.И., Шумилина Л.С. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97. Масштаб 1: 8 000 000. Объяснительная записка и список городов и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. М.: ОИФЗ, 1999.

- Юдахин Ф.Н., Щукин Ю.К., Макаров В.И. Глубинное строение и современные геодинамические процессы в литосфере Восточно-Европейской платформы. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 300 с.

- API RP 2A, Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design, American Petroleum Institute, Washington DC, 2003.

- NFPA 59A (2006 Edition). Standard for the production, storage and handling of Liquefied Natural Gas (LNG).

Рецензии:

Освоение арктической зоны РФ неотвратимо и важную роль в этом играют природные ресурсы Западно-Арктического шельфа. Но чем больше экономический интерес к этой территории, тем интенсивнее и выше требования к оценке природных условий региона. При строительстве социальной и промышленной инфраструктуры приходиться учитывать и экстремальные климатические, и сложнейшие инженерно-геологические условия. Сейсмический фактор один из наиболее опасных, который невозможно игнорировать при проектировании, строительстве, эксплуатации инженерных сооружений.

Автор знакомит нас с интересным и, безусловно, полезным опытом проведения сейсмического микрорайонирования (СМР) на арктическом шельфе. Проведение СМР в Арктике, а тем более на арктическом шельфе имеет целый ряд особенностей.

Достаточность и достоверность исходных данных для СМР относятся к традиционным проблемам, но при проведении этого сложного комплекса исследований на шельфе они усугубляются, так как предмет исследования отделен от исследователя многометровой водной толщей. Для проведения инструментальных сейсмометрических и полевых сейсмотектонических исследований требуется специальное оборудование и квалифицированный персонал.

К техническим трудностям добавляются нормативно-методические. Большая часть нормативных и методических документов (в том числе актуальных) разработана для проведения СМР на суше и не учитывает особенностей работ на акватории, причем настолько, что использовать некоторые из них не представляется возможным. Специальные методические документы есть (ИМЦстройизыскания, ПНИИИС), но они разработаны более тридцати лет назад и, к сожалению, не учитывают современных требований в достаточной степени.

Кроме того, территория шельфов арктических морей не покрыта картами общего сейсмического районирования РФ (ОСР-97, ОСР-2015, ОСР-2016). То есть, оценка сейсмической опасности шельфов Баренцева, Печорского и Карского морей, утвержденная на Федеральном уровне отсутствует. Оценка исходной сейсмической опасности производится в рамках СМР для конкретного объекта, как уточнение исходной сейсмичности (УИС) района, причем как вероятностными методами (ВАСО), так и детерминистскими (ДАСО, сценарный подход). Это нередко приводит к определенным трудностям при проверке качества результатов оценки исходной сейсмичности.

Отсутствие надежной оценки исходной сейсмичности на шельфе усугубляется недостаточной изученностью сейсмотектоники и отсутствием достаточного количества сейсмометрических данных.

Пока большая часть шельфа Баренцева, Печорского и Карского морей относится к районам с низким уровнем сейсмической опасности, но, возможно, это следствие слабой изученности сейсмотектонических и сейсмических условий территории.

Ограниченный доступ к придонным грунтовым массивам не облегчает оценку влияния грунтовых условий на приращение сейсмичности. Наиболее опасными, в сейсмическом отношении, являются участки морского дна с повышенной мощностью илов. Неординарные геокриологичекие условия дна, особенно в прибрежной зоне, требуют специальных исследований сейсмических свойств грунтов и их сезонную изменчивость.

Исследование вторичных сейсмогенных опасных геологических процессов на дне также требует особого подхода.

Несмотря на описанные выше трудности специалисты научились их преодолевать и решать поставленные передними задачи по оценке сейсмичности на исследуемых площадях.

Представленный материал не только познавательный, но и содержит полезные рекомендации для исследований сейсмических условий арктического шельфа в ближайшие годы.

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц