Проблемы нарушения природной структуры лабораторных образцов глинистых отложений и их количественные оценки

Васенин Владислав АнатольевичГлавный специалист по геотехнике ООО «ПИ Геореконструкция», к.т.н., член Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, член Международной ассоциации геотехников ISSMGEvavasenin@mail.ru

Васенин Владислав АнатольевичГлавный специалист по геотехнике ООО «ПИ Геореконструкция», к.т.н., член Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, член Международной ассоциации геотехников ISSMGEvavasenin@mail.ruГоворя о возможности выполнения точных геотехнических расчетов, автор статьи останавливается на таком вопросе, как критерии нарушения природной структуры лабораторных образцов грунта. Им отмечено, что на сегодняшний день зарубежными специалистами (Andersen, Kolstad и Lunne T.) предложен ряд таких критериев. И если опираться на них, то большинство образцов, выдаваемых изыскательскими организациями под видом образцов с ненарушенной структурой, на самом деле относятся по этим критериям к плохим и очень плохим.

Первого января 2020 г. Федеральным агентством по техническому регулированию был принят к использованию ГОСТР ИСО 22475-1-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Методы отбора проб и измерения подземных вод. Часть 1. Технические принципы для выполнения» (в настоящее время действие этого стандарта приостановлено). Согласно этому стандарту, выделяются 3 категории отбора проб. Для определенных грунтовых условий эти категории качества определяют возможный лабораторный класс качества образцов (от 1 до 5). Документ регламентирует методы производства работ по отбору образцов в определенных инженерно-геологических условиях для получения образцов необходимого качества для геотехнических целей. Согласно ряду требований Еврокода 7 и упомянутых выше ГОСТ, в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга лабораторные образцы грунта также должны отбираться с помощью грунтоносов. Регламентируемые ГОСТР ИСО 22475-1-2017 требования касаются не только определений характеристик деформируемости, но и определения физических характеристик грунтов.

В России в соответствии с подзаконными актами (постановлениями правительства) широко применяется практика деления национальных стандартов на обязательные к выполнению и выполнению на добровольной основе. Также эта практика применяется к отдельным разделам строительных норм.

Естественно, что применение указанного стандарта на добровольной основе отдельными изыскательскими организациями в текущих экономических условиях сделает их не конкурентными на рынке геологических изысканий по целому ряду причин – скорости выполнения изысканий, их стоимости, а также из-за необходимости выполнения работ силами высококвалифицированного технического персонала.

В этой ситуации оказывается весьма естественным, что в обычной практике производства инженерно-геологических изысканий в России, как правило, не выполняется отбор образцов с помощью специальных грунтоносов. В результате чего степень нарушения природной структуры образцов значительно повышается [1].

О нарушении природной структуры образцов. Критерии

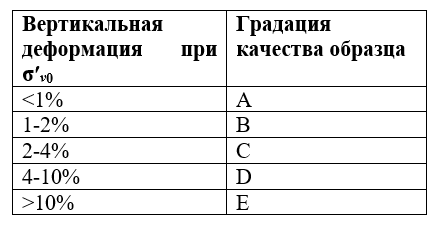

Здесь ключевым вопросом является критерий нарушения природной структуры лабораторных образцов грунта. На сегодняшний день предложено несколько видов различных критериев нарушения природной структуры лабораторных образцов. Для практического применения наиболее интересны критерии, разработанные для консолидационных испытаний. Так, для подобных условий интересным является критерий, предложенный Andersen, Kolstad [2]. За индикатор качества образца ими была взята величина вертикальной деформации при величине природного эффективного напряжения

Согласно этому критерию, чем меньшую деформацию будет испытывать образец при величине природного напряжения в скелете, тем более качественным будет образец и, соответственно, результаты одометрического испытания. В соответствии с выбранным критерием авторами [2] была разработана шкала оценки степени нарушения природной структуры образца (см. табл. 1). Согласно этой шкале, образцы по степени нарушения природной структуры (по степени качества образца) разделены на 5 категорий (А-хороший, E-плохой).

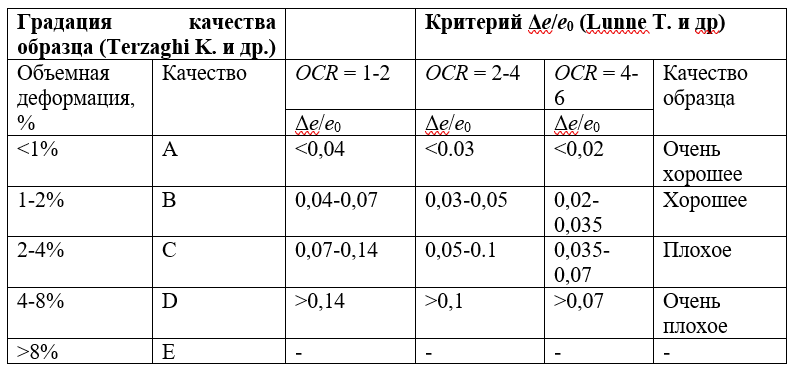

Подобный же критерий был предложен Lunne T. и др. [3]. Этот критерий определяется относительным изменением коэффициента пористости Де/е0 при достижении природного эффективного напряжения на стадии реконсолидации

Таблица 1. Градация качества образца по критерию деформации по А. Andersen и Р. Kolstad [2]

Таблица 2. Градации качества образца по критерию деформации по K. Terzaghi и др. [4], и T. Lunne и др. [3]

Критерий нарушения природной структуры, предложенный Lunne T. и др. [3] оказался довольно практичным и простым. Он нашел отражение в норвежском стандарте NORSOK [5]. Критерий применяется для морских отложений, которые формировались за счет уплотнения под собственным весом. Такие же рекомендации для оценки качества лабораторных образцов на шельфе приведены в СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений».

![Рис. 1. Зависимость объемной деформации лабораторного образца от уровня бытовых вертикальных напряжений для образцов грунта четвертичного генезиса по результатам одометрических испытаний [1]](/images/dynamic/img43736.jpg)

![Рис. 2. Зависимость относительного изменения коэффициента пористости лабораторного образца от уровня бытовых вертикальных напряжений для грунтов четвертичного генезиса по результатам одометрических испытаний [1]](/images/dynamic/img43737.jpg)

На рисунках 1 и 2 приведены результаты статистической обработки более 3000 одометрических испытаний в Санкт-Петербурге, выполненных в период с 2003 по 2018 гг. различными изыскательскими организациями для четвертичных отложений (преимущественно слабые морские, озерно-морские и озерно-ледниковые отложения). Средняя величина относительных объемных деформаций образцов четвертичного происхождения при величине природного эффективного напряжения составляет порядка 6-7%. Относительное изменение коэффициента пористости составляет порядка 14-15%. По результатам статистической оценки качество образцов, отобранных на нескольких десятках площадок в Санкт-Петербурге, в соответствии с таблицей 2 определяется как «плохое» и «очень плохое». Однако в каждом отчете об инженерно-геологических изысканиях на площадке обязательно содержится утверждение, что физико-механические характеристики получены на образцах ненарушенной структуры. Причем одинаково плохие результаты по оценкам качества образцов в соответствии с рассматриваемыми критериями прослеживаются без исключения для всех изыскательских организаций.

Учитывая плохое качество лабораторных образцов грунта, стандартные методы (приведенные в ГОСТ) определения расчетных прочностных и деформационных характеристик, например, для выполнения численных расчетов, оказываются не применимыми. В этом достаточно легко убедиться, рассмотрев результаты практически любого численного расчета развития деформаций здания во времени. При мощности слабых глинистых отложений в Санкт-Петербурге порядка 10-15 м и допускаемых абсолютных значений осадок сооружений в соответствии с действующими нормами до 18-20 см, наибольшие объемные деформации слабого сжимаемого грунтового массива составят до 3%, а в среднем по грунтовому массиву – до 1%. Средние значения деформаций грунтового массива по результатам расчетов оказываются более чем в 6-7 раз меньшими, чем претерпели образцы только на этапе отбора и подготовки, включая моделирование природного напряженного состояния. Соответственно, говорить о приемлемой точности геотехнических расчетов, на основе определенных прочностных и деформационных характеристиках не приходится. В этих условиях для выполнения сложных численных нелинейных расчетов (в том числе для определения развития деформаций во времени) необходимо использовать специальные методы восстановления деформационных и прочностных характеристик, а также давления переуплотнения.

Здесь также нужно отметить, что рассматриваемые критерии нарушения качества образцов не являются универсальными. Необходима разработка более представительных критериев оценки степени нарушения природной структуры лабораторных образцов и соответствующее уточнение градаций качества для уже известных критериев применительно к инженерно-геологическим условиям отдельных регионов.

Более широкое отражение конкретных требований к оценке нарушения природной структуры глинистых грунтов должно содержаться в обязательных требованиях к проведению инженерно-геологических изысканий для объектов повышенного уровня ответственности, в условиях распространения слабых грунтов, а также при проведении исследований свойств грунтов при малых деформациях.

Список литературы

- Васенин В.А., 2018. Статистическая оценка параметров нарушения природной структуры лабораторных образцов глинистых отложений при инженерно-геологических изысканиях на территории Санкт-Петербурга и окрестностей. Инженерная геология, Том ХIII, № 6, с. 48-65, https://doi.org/10.25296/1993-5056-2018-13-6-48-65.

- Andersen A., Kolstad P., 1979. The NGI 54-mm samplers for undisturbed sampling of clays and representative sampling of coarser materials. Proceedings of the Int. Conf. on Soil Sampling, Singapore.

- Lunne T., Berre T., Strandvik S., 1997. Sample disturbance effect in soft low plasticity Norwegian clay. Proceedings of the Conference on Recent Developments in Soil Mechanics, Rio de Janeiro, pp. 81-102.

- Terzaghi K., Peck R.B. Mesri G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley and Sons, New York.

- NORSOK STANDARD G-001: Rev.2. 2004. Marine soil investigations. pp.66.

Рецензии:

В представленной работе автором рассматривается актуальная задача современного геотехнического строительства - оценка качества образцов, поступающих в лабораторию для экспериментальных исследований. Действительно, лабораторные испытания являются основным источником сведений о механических свойствах дисперсных грунтов для последующих расчетов (а в случае численного моделирования - в принципе единственным источником). Очевидно, что нарушения структуры, возникшие при отборе, транспортировке и хранении не позволяют считать поступивший образец представительным.

К сожалению, в нашей стране строгие требования по обеспечению качества образцов отсутствуют до сих пор. Между тем, влияние нарушения структуры на свойства, а главное - методики корректировки за рубежом разрабатываются уже довольно давно, и входят в требования системы документов Еврокод. Автором выполнен обзор существующих критериев, подчеркивается необходимость разработки аналогичной отечественной системы.

Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне: автором проведен анализ зарубежных работ, все выводы и закономерности опираются на обширные статистические данные. Исследование представляет безусловный интерес для специалистов в области инженерных изысканий и геотехнического строительства.

Анатолий Мирный

Доцент Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.т.н., генеральный директор ООО «Независимая геотехника»

Анатолий Мирный

Доцент Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.т.н., генеральный директор ООО «Независимая геотехника»

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц